Le documentaire « Delphine et Carole, insoumuses » de Callisto Mc Nulty, disponible sur ArteTV jusqu’au 10 juin 2021, s’attarde sur la rencontre de l’actrice Delphine Seyrig et la vidéaste Carole Roussopoulos, unies par leur intérêt pour la vidéo et leurs engagements féministes. Il est l’histoire d’une double révolution : la première est politique, celle du combat féministe, la seconde est technologique, la naissance de la vidéo, permettant de filmer et diffuser bien plus facilement.

Avec Delphine et Carole, de nombreux groupes de militant.es se sont lancés dans cette brèche ouverte par ce nouveau média pour en faire un outil de lutte. De nombreux films témoignent de cette époque de création militante. Ils sont conservés par le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, créé en 1982, par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Iona Wieder.

Nicole Fernandez Ferrer, déléguée générale du centre, est revenue longuement avec nous sur la création du centre, la carrière de Delphine Seyrig, son engagement féministe et l’histoire de la vidéo comme outil d’émancipation.

─ L’actualité l’a montré et continue malheureusement de le montrer, il est difficile et risqué pour les femmes de prendre la parole pour la défense de leurs droits et pour dénoncer des abus dans un monde de l’audiovisuel qui oppose des réticences face à ces révélations. Les femmes doivent parfois attendre d’avoir une notoriété suffisamment assise pour pouvoir prendre la parole. Comment Delphine Seyrig a-t-elle réussi à concilier son métier d’actrice et son engagement féministe ? Il semble que son engagement ait porté atteinte à sa carrière mais est-ce que sa notoriété ne l’a pas en même temps aidée dans son combat ?

Dire que son engagement a porté préjudice à sa carrière est à la fois vrai et faux. Effectivement, Delphine Seyrig s’est servie de son nom pour des combats, comme le procès de Bobigny lors duquel elle est intervenue aux côtés de Gisèle Halimi pour défendre Marie-Claire Chevalier, cette jeune fille qui était accusée d’avortement illégal avec sa mère dans les années 1970. Elle s’est aussi servie de sa notoriété pour défendre différentes causes : des militants de l’extrême gauche allemande en détention, une militante brésilienne, Inês, qui avait été incarcérée, violée, brutalisée…

Dans son métier, soit son engagement intéressait des gens qui alors se rapprochaient d’elle, soit elle était confrontée à une certaine mise à l’écart, due à ses positions féministes, mais aussi à ses positions – qui pour moi sont également féministes – sur le droit du travail. Elle pouvait pointer du doigt des situations d’inégalités dans le travail même si cela pouvait lui causer des problèmes, ce qui a été le cas sur certains plateaux de cinéma.

Par ailleurs, Delphine Seyrig était aussi comédienne de théâtre, où elle a eu moins de problèmes. Au cinéma, certains producteurs ne voulaient plus travailler avec elle parce qu’elle était trop « grande gueule », parce qu’elle imposait un peu trop ses choix. Mais comme beaucoup d’autres femmes, elle s’est servie de sa notoriété pour se battre. C’est ce qu’elle a fait au début des années 1980 quand elle a fondé le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Son engagement a donc été à double tranchant : il a pu lui servir d’un côté, comme il a pu lui être reproché de l’autre.

─ Pourquoi pensez-vous qu’il y ait une différence entre le cinéma et le théâtre à ce niveau-là ?

Je ne dis pas qu’il n’y ait pas de sexisme ni de misogynie, ni même de violences sexuelles dans le théâtre. Cela arrive malheureusement dans tous les milieux. Mais au théâtre il y a moins d’argent en jeu et peut-être une plus grande diversité de metteurs et de metteuses en scène qu’au cinéma. Peut-être que ceci aide cela, mais peut-être aussi que Delphine Seyrig, qui avait déjà une carrière beaucoup plus longue au théâtre, avait davantage de poids professionnel dans ce secteur. Mais ce ne sont que des interprétations.

─ Dans quelle mesure les vidéos réalisées par Delphine Seyrig et Carole Roussopoulos et par les collectifs de vidéos militantes réussissaient-elles à atteindre une certaine diffusion au-delà des cercles féministes ? Est-ce que leurs vidéos ont pu être diffusées à la télévision ? Est-ce que c’était le but ?

Tout d’abord, il faut savoir qu’à l’époque où ces vidéos ont été faites, il n’existait pas de projecteurs vidéo dans les salles de cinéma. Quand on voulait montrer des films, il fallait installer le matériel soi-même. C’est ce qui a été fait par exemple avec Maso et Miso vont en bateau (Carole Roussopoulos, Ioana Wieder, Delphine Seyrig, Nadja Ringart, 1975), qui a été montré pendant deux mois au cinéma l’Olympic-Entrepôt dans le 14e à Paris alors que la télévision française et le ministère mis en cause dans le film avaient demandé le retrait de la vidéo.

Ensuite, des débuts de la vidéo jusqu’à la fin des années 1960, les féministes et les artistes qui s’emparaient des caméras avaient déjà l’idée non pas de seulement de faire mais surtout de montrer, de diffuser. Chacun.e avait du matériel pour aller les montrer dans une maison de la culture, un appartement, ou même un marché. Beaucoup de projections se sont faites aussi à l’extérieur. On amenait une petite télévision et un magnétoscope, on ouvrait le capot d’une voiture et on posait le tout là-dedans. On les branchait ensuite dans le bar à côté du marché, et hop, ça faisait une projection ! Les gens pouvaient venir et écouter. Donc ces vidéos, l’air de rien, étaient énormément diffusées.

Au bout de quelques années, la diffusion des vidéos s’est aussi faite grâce au travail de collectifs. Il y a eu le collectif Mon œil, par exemple, qui s’occupait de diffuser en France et à l’étranger les vidéos des militantes féministes, mais aussi des militants de gauche, des militants dans les usines, et de certains artistes. Moi-même, j’ai été dans un groupe qui diffusait ces films en région, en Normandie à l’époque. On allait chercher nos films à la gare puis on les montrait en salle. En 1981, Anne-Marie Duguet a par exemple comptabilisé dans son livre Vidéo la mémoire au poing plus de 100 000 projections de Maso et Miso à l’époque, juste quelques années après que le film soit sorti ! Aujourd’hui, on sait que le film a énormément circulé en France et à l’étranger.

Quant à la télévision, c’était un peu le bastion à prendre. Seulement, à l’époque, il n’y avait que quelques chaînes et la télévision ne montrait pas des vidéos militantes ou d’artistes… Donc, ce sont surtout les circuits parallèles qui ont aidé à la diffusion des vidéos, en allant au-delà des cercles féministes. J’ai pris tout à l’heure l’exemple du film Inês (Delphine Seyrig, 1974) sur la militante brésilienne. La diffusion de ce film a pu passer par des comités de soutien, des comités de lutte pour le Brésil ou bien des groupes de femmes.

─ Cela pose la question des communications entre les divers groupes militants. Vous avez par exemple parlé tout à l’heure des mouvements de gauche. Est-ce qu’il a eu un écosystème qui s’est formé entre les milieux militants ?

Oui, il y a eu beaucoup d’interactions entre les différents groupes. Par exemple, les images des grèves de l’usine LIP en 1973 ont été filmées par plusieurs groupes. Il y avait des groupes gauchistes, des groupes féministes, mais aussi deux groupes de vidéo. Carole Roussopoulos était allée filmer sur place pour Vidéo Out mais un autre groupe de féministes lesbiennes, Vidéa, était là aussi. Elles échangeaient leurs images pour le montage, comme cela a pu se faire à différentes occasions, par exemple en 1975 lors de la grande marche des femmes à Hendaye contre l’exécution de militants politiques basques par le régime franquiste. Là aussi, des collectifs ont filmé et ont ensuite échangé leurs images. Il y avait donc une vraie correspondance entre ces différents groupes. A cette même époque, les artistes se sont aussi emparés de caméras. Comme les machines coûtaient cher et n’étaient pas nombreuses, il y avait beaucoup de partage. A l’école des Beaux-Arts, par exemple, elles.ils faisaient presque les trois-huit ! Tout le monde se passait les machines. De telle heure à telle heure, un artiste montait, puis une militante, puis revenait une artiste…

─ Quand les cercles féministes s’emparent de la vidéo, elle marque une certaine rupture avec les médias traditionnels. Pourtant, est-ce qu’il n’y a pas aussi la nécessité de revenir à des canaux traditionnels de diffusion pour avoir une audience assez élargie. Quand Delphine Seyrig passe à la télévision par exemple, on imagine que ce sont des moments qui apporte une certaine audience. Comment se fait le dialogue entre ces deux arènes ?

La diffusion à la télévision réunit deux idées. Est-ce que l’on parle d’une diffusion à la télévision à travers une présence sur les plateaux de Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, et d’autres ? Ou, et c’est ce que l’on voit par exemple dans Les Prostituées de Lyon parlent (Carole Roussopoulos, 1975), c’est-à-dire le fait de passer les vidéos sur des moniteurs, de les mettre dans le cadre de la télévision, pour donner plus d’importance à la parole des militantes ? A Lyon par exemple, ce procédé – tirer des câbles, installer des moniteurs et mettre le son très fort pour que l’on entende bien – a fait que les gens, les badauds s’arrêtaient et regardaient. Dans les années 1970, tout le monde regardait la télévision. Donc c’était un procédé qui interpelait.

─ On se demande finalement si c’est l’objet télévision qui fait que les gens s’arrêtent dans la rue ou si c’est l’étrangeté du dispositif qui les interpelle. Est-ce que finalement si les images avaient été projetées sur une toile blanche les gens ne se seraient pas arrêtés de la même manière ?

Oui, je pense qu’ils se seraient arrêtés quand même. Dans le cas des prostituées de Lyon, tout le monde savait qu’elles occupaient l’église. Il y avait de grandes banderoles : « Soutien des féministes », « Hypocrisie du gouvernement », etc. Donc je pense que les gens étaient vraiment interpelés, intéressés. C’était aussi la première fois qu’ils entendaient parler des prostituées. Elles s’adressaient directement à eux, cela avait un effet. Mais, davantage qu’un drap blanc, la télévision était quelque chose de familier. On sait que cela joue, aussi, dans l’appréhension des paroles qui peuvent être prononcées.

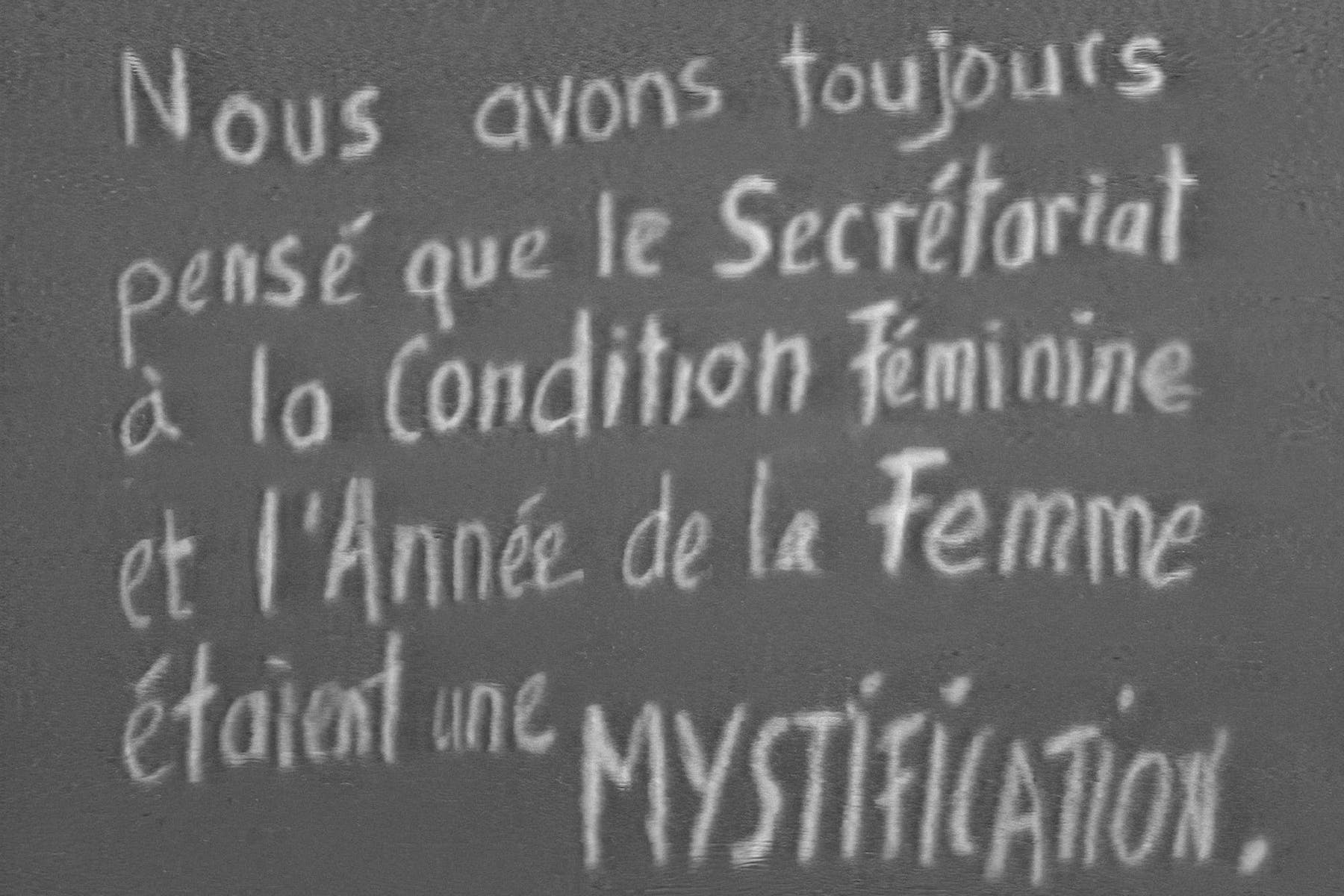

Si on revient à la télévision traditionnelle, la présence des militantes sur les plateaux constituaient vraiment un effort de leur part. Delphine Seyrig, Simone de Beauvoir surtout n’aimaient pas trop être filmées à la télévision, elles faisaient vraiment un effort pour profiter de la plateforme que cela constituait pour leur message. Delphine Seyrig a très bien utilisé sa notoriété avec la télévision. C’est ce que font maintenant d’autres réalisatrices : Céline Sciamma, Aïssa Maïga, et bien d’autres, pour défendre des paroles féministes. On voit l’aboutissement de ce que peut faire le féminisme à la télévision, et pas l’inverse, dans Maso et Miso vont en bateau. On voit comment on peut répondre à la télévision, comment on peut la détourner. C’est un très bon exemple de pamphlet pour voir comment s’approprier un outil qui ne nous est pas destiné.

─ Dans ces vidéos justement, notamment pour Maso et Miso vont en bateau, on voit qu’il y a une véritable expérimentation formelle, avec le son, mais aussi le texte à l’écran, le montage. Quelle est l’origine de cette expérimentation ? Est-ce que c’est parce qu’à ce moment-là la vidéo est un média sans histoire, sans technique ? Ou est-ce que finalement cette inventivité-là était déjà présente dans la lutte féministe ?

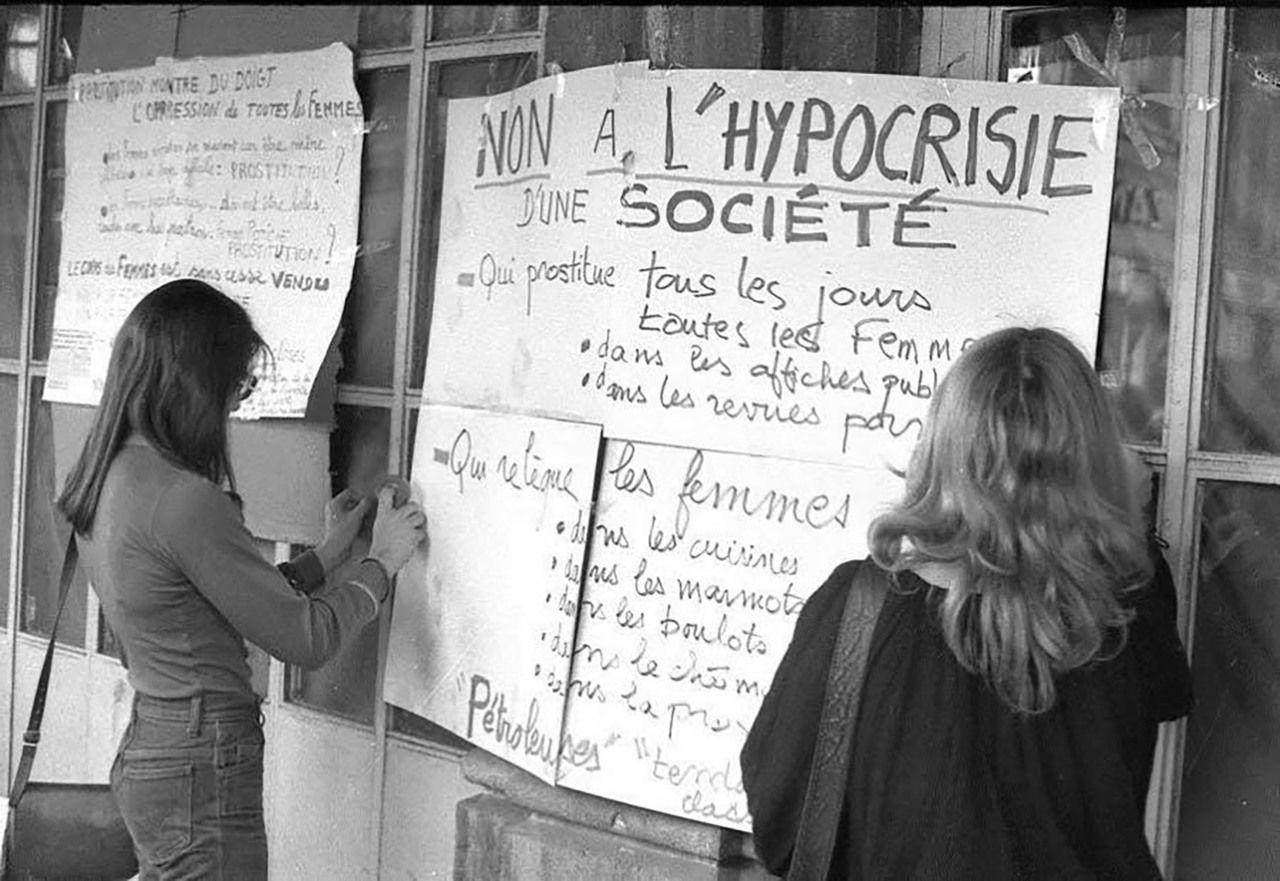

Effectivement, cette inventivité était déjà présente dans les manifestations, dans les écrits féministes. La vidéo va permettre de donner une plus grande ampleur, une visibilité plus large à cette inventivité. Le fait que la vidéo soit sans histoire aussi, qu’il n’y ait pas d’école pour apprendre à en faire ou à la monter, a effectivement permis plus de créativité à tout le monde. Les féministes, mais aussi les artistes, s’en sont emparés en bidouillant les bandes et en apprenant à s’en servir.

L’humour est quelque chose qui a toujours été présent dans le féminisme. Cela m’a toujours fait rigoler d’entendre dire que les féministes étaient revêches, sèches, « mal baisées », ces qualificatifs que l’on nous envoyait tout le temps en pleine figure. En fait, en militant dans les groupes féministes, j’ai baigné dans un milieu où l’humour et le rire étaient présents. On le retrouve maintenant dans des groupes de femmes très jeunes, lycéennes ou étudiantes. Elles ont un nouvel humour par rapport à de nouvelles situations. Je pense aux actions des colleuses aussi, qui n’utilisent pas forcément de l’humour mais qui reprennent des mots et bombardent les murs avec des images, qui ne sont pas des images filmées mais des images qui vont rester dans l’histoire et dans les villes. Je pense que l’alliance de la forme et du fond est très importante. Le fait de bricoler, dans le bon sens du terme, pour Maso et Miso en utilisant des panneaux que l’on écrit soi-même, en interagissant avec des musiques, en mettant des faux questionnaires que l’on doit remplir, montre une grande inventivité, une façon de prendre de la distance par rapport à ce qui est dit et de le détourner à son profit.

─ Au Centre Simone de Beauvoir, quel est le volume de vos archives ? Dans le film Delphine & Carole, insoumuses est abordée la problématique de la vidéo comme média périssable. Quelles sont les solutions matérielles pour la conservation et la transmission ? Est-ce que vous êtes obligées de faire des choix de conservation ? Si oui, lesquels ?

Nos archives contiennent actuellement 1300 titres. Parmi ces titres, il y en a à peu près 250 en distribution avec des fichiers en bon état. Il y a aussi certaines vidéos que l’on restaure. Si une personne est intéressée par un film qui n’est pas encore en distribution par exemple, on va peut-être le sortir, voir s’il est en bon état, voir s’il faut le sous-titrer, etc. Nous avons un partenaire très important pour ce travail : le Service audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France (BnF) – qui assure le dépôt légal de vidéos. Cela signifie que l’on laisse un exemplaire à la BnF, qui est sauvegardé et numérisé, et reste visible par les chercheurs et les chercheuses. Nous récupérons de notre côté un fichier numérisé. Tous nos originaux sont conservés dans des locaux à bonne température et à bonne humidité à la BnF depuis un accord historique passé en 2005. C’est la première fois qu’un fonds d’archives militantes fait entrer ses films ou ses vidéos au dépôt légal.

La partie restauration de nos activités comporte quant à elle aussi un volet numérisation. Il faut savoir que la restauration de la vidéo est beaucoup plus complexe que la restauration cinématographique, il y a beaucoup moins de technicien-nes qui s’y connaissent. Quelques boîtes le font en France mais nous avons par exemple parfois fait appel au musée ZKM Karlsruhe en Allemagne, qui a un laboratoire de restauration et travaille avec le Centre Pompidou. Maso et Miso a été restauré par le ZKM. Aujourd’hui, un service de restauration a été créé à l’intérieur de la BnF. De temps en temps, je me rends sur place avec des collègues pour qu’elles voient comment sont travaillées ces vidéos.

Quant au caractère de média « périssable », je n’emploi jamais ce mot-là. Rien n’est périssable. On essaie justement de faire en sorte qu’il ne périsse pas. Mais la vidéo est de fait très fragile, car les bandes collent et doivent parfois être décollées à la main. Or, en manipulant les bandes, on peut effacer une partie des particules magnétiques, ce qui altère l’image. Il arrive que l’on ne puisse récupérer que le son. Dans ce cas on conserve la vidéo telle quelle. Nous préférons garder. Heureusement, les films militants des années 1970 parlent beaucoup donc le son y est central.

En 1982, quand le Centre a été créé par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos et Ioana Wieder, j’étais une jeune étudiante et je venais de terminer mes études en archivistique audiovisuelle et informatique. J’ai été en fait embauchée pour m’occuper des archives. Je suis venue à l’inauguration et le lendemain je commençais à travailler là-bas. En 1982, le mari de Carole, qui était physicien et peintre par ailleurs, aimait bien tout ce qui était technique et avait déjà pensé à reporter des anciens supports sur des nouveaux supports. Et en fait, l’histoire de la vidéo, ce n’est que ça. On n’arrête pas de reporter des choses pour avoir des fichiers plus fiables, avec toujours des inconnues sur la conservation bien sûr.

─ Le centre Simone de Beauvoir, vous l’avez dit, a été créé en 1982. Il a ensuite fermé en 1992 avant de rouvrir en 2003. Est-ce qu’il a fermé à ce moment-là pour des raisons financières ?

Oui. Au début, il y avait beaucoup d’employées. On devait être sept ou huit. Je suis moi ensuite partie avec Carole et nous avons continué à filmer ensemble pour Vidéo Out. Il y a eu ensuite des problèmes financiers. Elles ont dû réduire l’équipe. Je pense qu’il y a eu des problèmes de gestion notamment, et puis les subventions ont baissé. En 1982, c’était le retour de la gauche au pouvoir, la culture avait eu beaucoup d’argent d’un coup, mais ensuite c’est retombé, comme toujours…

─ Justement, en 1982 quand le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir est créé, les principaux objectifs sont de conserver et créer des documents audiovisuels rendant compte de l’histoire des femmes et de leurs luttes. Aujourd’hui, il y a une nouvelle dimension d’éducation à l’image, notamment pour lutter contre les stéréotypes représentés et construits par les images dans l’audiovisuel. Est-ce que cette nouvelle dimension montre que quelque part la lutte par l’image a changé ? Si en 1982 il fallait surtout montrer et protéger la voix des femmes, est-ce qu’aujourd’hui ce n’est pas davantage une question de regards ?

Le cœur de l’activité du Centre reste les archives, la conservation, la restauration, la valorisation, mais c’était très important pour moi d’apporter la dimension fondamentale qu’est l’éducation à l’image. J’ai amené des projets sur lesquels je travaillais depuis des années, au Festival de Films de Femmes de Créteil notamment, où je m’occupais d’une activité qui s’appelait « Graine de Cinéphage » : un jury de jeunes et des interventions pour pouvoir permettre aux jeunes de voir des films réalisés par des femmes. J’animais aussi des débats dans des écoles, etc. Et comme lors de ces débats, je mettais toujours mon grain de sel féministe, je me suis dit : « Créons quelque chose nous-mêmes » ! C’est comme cela que nous avons créé avec ma collègue Laetitia Puertas « Genrimages » : un site avec des outils francophones sur les stéréotypes sexués mais aussi sur les clichés liés à l’origine, à la couleur de peau, au nom, à la LGBTphobie.

L’éducation à l’image nous paraît fondamentale pour montrer qu’il n’y a pas seulement un regard féminin mais un regard féministe sur le cinéma. Je dis « regard féministe » parce que cela peut être un regard d’homme féministe, il n’y a pas de séparation. Parfois des collèges nous demandent si nous pouvons faire une intervention en séparant les filles et les garçons mais nous avons toujours refusé, sauf cas exceptionnel comme des violences qui seraient advenues. Nous essayons de changer le regard que les filles et les garçons ont sur le cinéma, mais aussi sur les clips musicaux, les séries, la télé-réalité… C’est vraiment l’audiovisuel d’une façon large et chacune au Centre a sa spécialité. Laetitia, par exemple, s’occupe de la télé-réalité et des séries. Sophie Laurent a fait tout un travail sur le sang et les règles, sur les poils. Ce sont des choses taboues, dont on ne parle pas, et que nous avons envie de mettre à jour. De mon côté, j’adore la pub donc je travaille beaucoup dessus : les pubs très misogynes et souvent LGBTphobes mais aussi les pubs qui se veulent non-sexistes et qui se prennent les pieds dans le tapis.

Ce que nous avons ajouté aussi, par rapport aux actions du Centre de 1982, ce sont les actions en prison. Tous les mois, sauf depuis le confinement, nous allons présenter des films à la Maison d’arrêt de femmes de Fleury-Mérogis, et animons des ateliers à la Maison d’arrêt d’hommes et avec de jeunes détenus.

Il y a un autre aspect, aussi, que nous avons ajouté parce que nous sommes très ambitieuses et que nous n’avons peur de rien, c’est le travail avec les artistes. Nous nous sommes rendues compte que beaucoup d’artistes souhaitaient utiliser nos archives, dans des performances ou dans des expositions. Donc nous avons créé il y a six ans avec l’aide notamment d’Elisabeth Lebovici un groupe qui s’appelait « Travelling féministe », qui n’existe plus en tant que tel (mais les liens restent actifs) et a abouti à deux expositions sur Delphine Seyrig et les collectifs vidéos féministes des années 1970-80 qui ont eu lieu au LaM de Villeneuve d’Ascq, près de Lille, et au Reina Sofia à Madrid avec deux commissaires talentueuses Nataša Petrešin-Bachelez et Giovanna Zapperi.

─ Puisque vous avez parlé à l’instant d’image féministe, dans le documentaire Delphine et Carole, insoumuses on voit par exemple Chantal Akerman qui commente son film Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles en disant que c’est déjà subversif de filmer le quotidien d’une femme, tout simplement.

Oui, effectivement. Cela ne se montre pas au cinéma, parce que tout le monde trouve que c’est ennuyeux. Il y a une scène par exemple qui à l’époque a vraiment soulevé un tollé. Je le sais d’autant plus que c’est arrivé dans la salle dans laquelle j’ai vu le film. Dans cette séquence de Jeanne Dielman, on la voit éplucher des pommes de terre, pour préparer un plat, en temps réel. On sait tous que c’est assez long. Derrière moi, deux dames parlaient et disaient : « Ah oui mais t’as vu, là, comment elle fait, elle ne devrait pas faire comme ça ». Et derrière elles, un mec les a interpellées en disant : « Bon, déjà c’est assez chiant ce film alors si en plus vous parlez en même temps ! ». De nombreux critiques ont parlé de cette scène justement. Je pense que c’est la première fois que l’on voit une femme faire la cuisine en temps réel dans un film de fiction.

─ Si à l’époque filmer le quotidien d’une femme était déjà subversif, aujourd’hui qu’est-ce qu’il faudrait filmer ?

Je crois que cela reste subversif. Je pense que ce qui est également subversif, ce sont des femmes qui sont des héroïnes positives et qui ont un autre sujet de conversation qu’un homme. Ajoutons que ces deux femmes soient identifiées et portent un nom. Le test de Bechdel (outil qui permet d’évaluer la représentation des femmes dans un film) est intéressant à ce titre. Car parfois il y a plein de femmes dans un film mais elles n’ont même pas de nom. Elles ne parlent que de leurs « mecs ». Je dis « mecs » parce que cela peut être leur père, leur frère, leur amant, leur patron… Elles ne pourront pas parler d’elles-mêmes ou d’une autre femme. Donc ça, c’est subversif. Je pense par exemple que le cinéma de Céline Sciamma est important. Mais il est important de constater que dès les années 1930-40, des réalisatrices ont fait des films très importants sur le rôle des femmes et sur le regard féminin. Je pense à Ida Lupino par exemple, ou Jacqueline Audry en France. Ce cinéma-là, il faut le faire renaître et le faire revivre.

─ Les militantes se sont emparées de la vidéo au moment où c’était un outil neuf. Aujourd’hui, maintenant que tout le monde y a accès, est-ce que cela reste un moyen d’émancipation, un objet subversif ? On a pu voir avec le projet de loi sur la sécurité globale que oui. Est-ce que vous repérez des usages nouveaux de la vidéo, ou de nouvelles pratiques qui pourraient se rajouter à la cause ?

Pour moi, ce qu’il y a surtout de nouveau c’est la diffusion des images, le fait que l’on puisse diffuser et atteindre beaucoup de gens très rapidement. Ce sont surtout ces pratiques-là que je vois. Cela veut dire que l’on peut s’auto-représenter. Des personnes qui jusque-là ne pouvaient pas se représenter, je pense à des peuples qui pouvaient être éloignés de ces technologies et qui ont maintenant des téléphones portables, peuvent faire le récit de leurs histoires, de leurs quotidiens et s’exprimer. C’est la même chose pour les femmes, pour les jeunes, pour les LGBTQI ou pour des filles ou des garçons à l’école primaire, qui vont pouvoir auto-documenter ce qu’ils font. C’est montrer à l’extérieur qui bouge.

─ On se rend compte aussi que cette diffusion exacerbée finalement encourage tout le monde à rester dans son propre sillon. La difficulté, maintenant, c’est de traverser ces champs de diffusion.

Je pense que c’est justement pour cela que l’expérience de la salle de cinéma, ou l’expérience d’un endroit commun, est importante. Le fait de se retrouver à plusieurs pour regarder un film avec des gens qui ne sont pas vos ami.e.s ou qui ne pensent pas comme vous est important. Je le vois par exemple en prison avec des réactions qui ne sont pas forcément celles que j’attends, des choses qui m’apprennent, d’autres qui me bousculent, qui m’énervent. On est obligés de se resituer. On voit d’ailleurs que certains médias changent, se repositionnent, pour essayer de retrouver des endroits moins agressifs. Tout le monde essaie de trouver un créneau. Mais je pense que ce qui reste important, et moi c’est ce qui me plait dans mon métier, c’est l’échange et la confrontation, la confrontation pacifique. C’est ce qui peut nous faire évoluer.

─ Est-ce que vous voyez, vous, des héritières, des réalisatrices ou des actrices, qui seraient dans la droite lignée des vidéastes militantes des années 1970 ?

Je trouve qu’il y en a pas mal, en fait. J’ai parlé de Céline Sciamma, mais là c’est plutôt le cinéma de fiction. En fait, il y en a dans le monde entier. J’ai eu l’occasion avec mon boulot de me balader pour présenter des films et de rencontrer par exemple des groupes de vidéo qui travaillent dans des favelas de Rio de Janeiro où elles font un travail de documentation sur les luttes mais aussi des portraits. Nous avons repéré un film sur des agricultrices brésiliennes féministes qui pratiquent l’écoféminisme et allons le projeter avec la réalisatrice Héloïse Prévost qui le présentera et en débattra. C’est une chercheuse française. Elle a travaillé avec elles et c’est un film qui ressemble beaucoup à ce qu’ont fait Delphine et Carole. C’est un film fait en groupe, qui se construit et se monte ensemble. Ces expériences-là sont tout à fait dans la lignée de ce que faisaient Carole, Delphine, Les muses s’amusent ou les Insoumuses, et cela va dans le même sens. Nous, c’est ce que l’on essaie de montrer aussi dans nos projections, des films qui viennent de France et d’ailleurs et qui sont dans la lignée pour nous de ce qu’ont voulu faire les fondatrices du centre.

────

Entretien réalisé par Sylvain Bianchi et Charlotte Menut.

Crédits photo top : Delphine et Carole insoumuses de Callisto Mc Nulty © Les Films de la Butte / Alva Films / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir