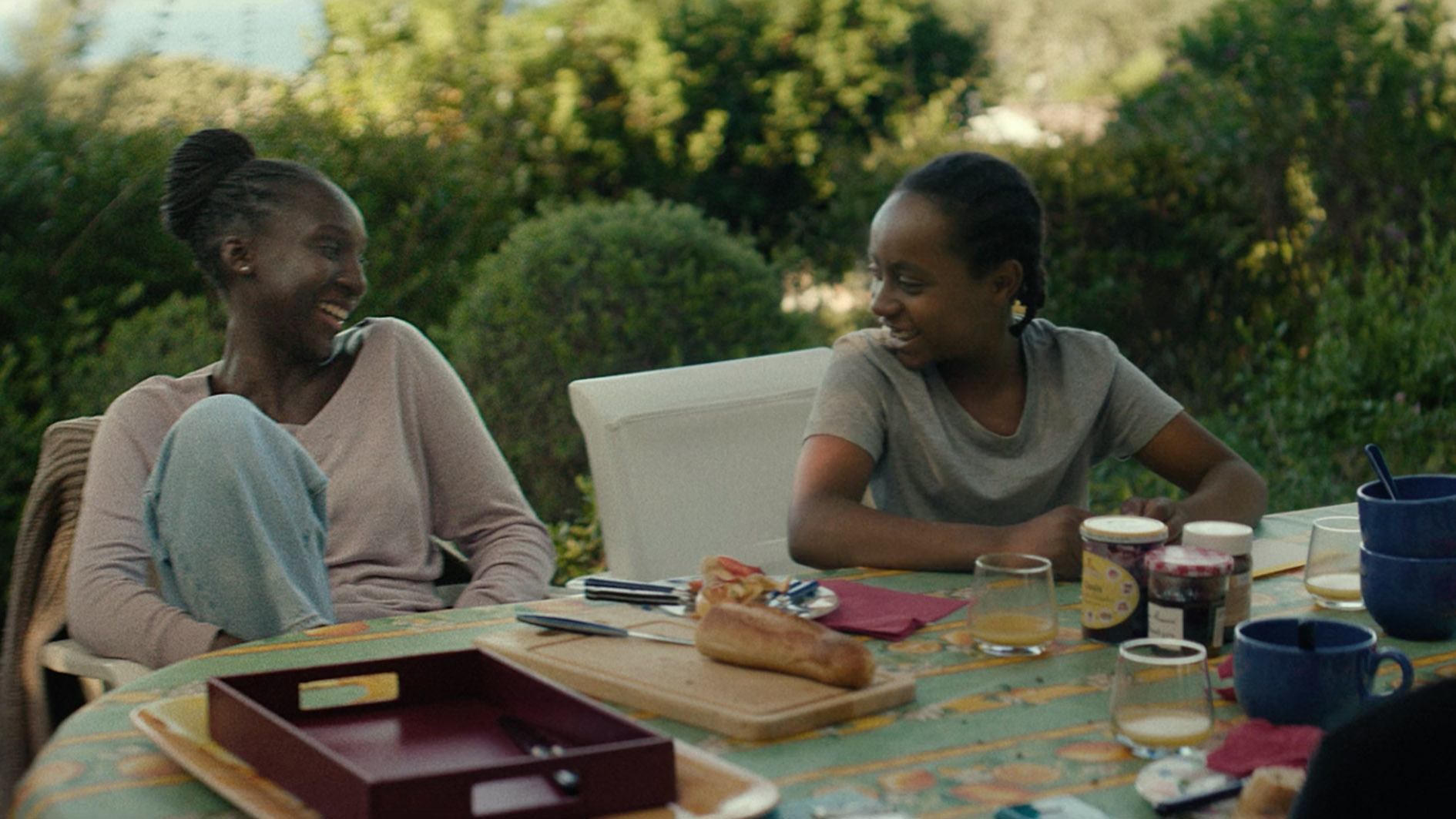

A l’occasion de la sortie du film Six jours, ce printemps-là le 12 novembre 2025, Séances Spéciales s’est entretenu avec Eye Haïdara, actrice, et Joaquim Lafosse, réalisateur du film.

Le film est né de votre propre histoire. Comment est venue cette envie de replonger dans vos souvenirs ? Pourquoi raconter cette histoire-là en particulier ?

Joaquim Lafosse : Cette semaine que j’ai passée avec mon frère et ma mère m’a toujours accompagné. J’ai le sentiment que ça a été un moment constitutif de mon existence. C’est un passage de l’enfance vers quelque chose qui ressemble à l’âge adulte, parce que les questions que cette situation soulevait m’ont fait voir la vie autrement.

Ma mère, à travers sa séparation avec mon père – un divorce assez violent, marqué par l’éloignement au sein de la famille – nous a confrontés à quelque chose de nouveau. Tout d’un coup, on se demandait : pourquoi nous, les enfants, avions encore le droit d’aller dans cette maison, alors qu’elle, non ? C’était une manière de découvrir l’exclusion. Jusque-là, ça n’existait pas pour moi. Cette sensation m’a toujours accompagné.

Comment cette réflexion autour de l’exclusion s’est-elle construite autour du personnage principal, joué par Eye Haïdara ?

J.L : Quand on a fait le film, c’est une question qu’on a souvent abordée : pourquoi Sana se cache-t-elle ? Pourquoi accepte-t-elle cette mise à l’écart ? Pour pouvoir l’accepter, il faut, je crois, avoir grandi dans un contexte où l’on n’a pas eu le droit, où l’on a l’impression que son existence n’a pas toute sa légitimité. Le droit d’être là, tout simplement.

Souvent, ça vient de loin. En construisant le personnage, je me souviens des discussions qu’on avait : quand ses propres enfants lui disent « maman, tu pourrais appeler Papi », elle sait très bien qu’elle ne peut pas. Elle connaît déjà le refus. Et accepter ce refus, surtout face à ses enfants, c’est quelque chose de très fort. C’est la peur d’être confrontée à un nouveau refus, à ce « non » clair et définitif : « tu ne fais plus partie de la famille, tu n’as plus le droit d’être là ». Tout est dit. C’est aussi ce que le film raconte : la difficulté à affronter ce refus, surtout quand il faut le faire devant les enfants.

Le film aborde aussi la question de la séparation et des liens familiaux. Qu’est-ce que vous vouliez en dire ?

J. L : Je voulais montrer qu’on nie parfois la parentalité dans les séparations. On confond séparation conjugale et séparation parentale. Mais ne plus être un couple ne veut pas dire ne plus être parents. Et quand on oublie ça, on fabrique une violence familiale, une forme de propriété malsaine. Une famille ne devrait pas être un lieu fermé. On devrait pouvoir partir et revenir, créer d’autres alliances tout en restant relié. Le film montre au contraire une logique familiale où tout s’arrête dès que quelqu’un ne remplit plus le rôle qu’on attend de lui.

Sana ne s’occupe plus du père, elle n’est plus « la femme qu’il faut », alors on ne se pose plus de questions. Mais cela a des conséquences pour les enfants. Si elle avait été riche, possédant une villa équivalente, elle aurait sans doute été moins exclue. On lui aurait peut-être proposé de revenir. Là, parce qu’elle a peu de moyens, qu’elle cumule deux boulots, on ne se demande même pas si elle va bien, si elle peut offrir des vacances à ses enfants. Cette indifférence, c’est une violence inouïe. Certains trouvent le film plus doux que mes précédents, mais pour moi, il est d’une grande violence, une violence sourde, constante.

Eye, le film évoque à la fois des enjeux de classe sociale et une anxiété permanente, celle d’être découverte. Comment avez-vous abordé tout cela à travers le personnage de Sana ?

Eye Haïdara : Oui, il y a cette tension permanente dans le film. L’anxiété de Sana, il faut qu’elle la maîtrise, qu’elle la contienne, surtout face aux enfants. Jouer cette retenue, c’était très particulier. C’est un rôle discutable, et c’est pour ça qu’il fallait l’interroger. Comprendre d’où viennent ses choix, pourquoi elle agit ainsi. Sana n’ose pas s’imposer, dire « non, ça ne peut pas se passer comme ça », même pour protéger ses enfants. Et ce que j’observe, c’est que de plus en plus de gens vivent comme elle, en retrait, en cachette. Il y a une vraie question sur la légitimité : qu’est-ce qui fait qu’on ne se sent pas autorisé à dire « j’ai le droit d’être là » ? Sana, elle, ne fait de mal à personne. Elle prend soin de tous, comme elle a pris soin de son mari et de ses enfants. Et malgré ça, elle est exclue. La maison devient presque un personnage à part entière : un lieu de mémoire, un objet chargé de souvenirs, quelque chose qu’on lui retire. Je crois qu’il y a là un parallèle fort avec ce qu’on vit collectivement : on ne peut pas dire à certains « vous faites encore partie de la famille » et à d’autres « vous n’en êtes plus ».

Sana, dans le film, prend peu à peu conscience de ça. C’est une femme en train de faire le deuil, de comprendre ce à quoi elle n’a plus droit. Un an plus tôt, elle était sûrement encore en vacances avec son mari et ses enfants, dans la même maison, dans une légitimité non remise en question. Et puis tout s’effondre : elle affirme sa féminité, dit « je n’en peux plus », et tout d’un coup, elle n’a plus le droit à rien. On la prive même de sa capacité à s’occuper de ses propres enfants. C’est une situation qu’on devrait interroger collectivement.

Comment s’est passée la préparation et le tournage, notamment avec les enfants ?

E.H : Tourner avec les enfants a été une expérience très nourrissante. Ils m’ont énormément apporté. Toute la force de Sana, je la dois à ces deux garçons. Même physiquement, dans leur énergie, dans leur présence, c’est eux qui m’ont donné cette force. Avec Joaquim, on s’est rencontrés sur ce projet, et quand on a vu les garçons, tout s’est mis en place. Je relisais beaucoup le scénario, on en parlait souvent ensemble, scène par scène, de ce qu’on venait de tourner et de ce qu’on allait faire. Le personnage de Sana s’est vraiment construit petit à petit, au fil de nos discussions, de nos échanges et du tournage. C’était un travail très artisanal.

On a beaucoup travaillé comme au théâtre, à la table, dans le décor. Et au fil du tournage, on s’est réapproprié les scènes, les enjeux, parfois en ajustant certaines choses, mais toujours dans l’esprit du texte. Avec les enfants, on avait nos petits rituels : on se racontait ce qu’on allait tourner, ce qui s’était passé avant ou après. Au début, c’était un peu scolaire, puis c’est devenu un vrai jeu. Ils inventaient des choses, proposaient des idées : « peut-être qu’en fait, il s’est passé ça ». Leur imagination allait très vite.

Ils se posaient des questions d’enfants, mais d’une grande justesse : « pourquoi ils n’ont pas le droit ? », « pourquoi ils n’osent pas demander ? ». Je crois qu’ils ont beaucoup grandi pendant le tournage. C’était beau de voir cette fin d’enfance, ce début d’adolescence. Être entourés d’adultes pendant deux mois et demi, c’est une expérience forte. Ils entraient dans le monde du travail, d’une certaine façon. Et comme quand on est petit, on adore être à la table des grands, participer aux discussions, se sentir plus grand. Ils ont vécu ce privilège-là. Notre travail à nous, c’était de les empêcher d’en faire trop, de les guider vers la justesse, la simplicité.

J.L : Oui, c’est exactement ça. Il fallait qu’ils vivent les situations, pas qu’ils les jouent.

Le scénario est très violent dans le fond, même si le film garde une apparente douceur.

E.H : Pour moi, le message du film, c’est que malgré la brutalité de ce qu’elle traverse, Sana montre qu’il faut continuer à vivre. Elle dit, en quelque sorte : « écoutez, les enfants, quoi qu’il se passe, on ne peut pas vous empêcher de profiter du soleil, de la mer. Vous y avez droit, tout comme moi ». Même si les autres ne veulent plus d’elle, ne pensent plus à elle, ne mesurent pas la violence de leur rejet, elle refuse de s’effondrer. C’est une vraie leçon de vie.

En tant que mère, ce rôle m’a fait réfléchir à la manière dont on protège ses enfants sans leur mentir. J’ai appris à « aménager sans ménager ». Sana les protège, mais elle ne leur cache pas tout. Elle leur dit les choses clairement. Elle part avec son amant, elle ne dissimule pas sa vie. Elle veut que ses enfants comprennent la réalité, sans qu’ils en soient blessés. Je crois que c’est ça que j’ai appris avec elle : qu’il faut protéger les enfants, mais sans mensonge. C’est difficile, mais essentiel.

Six jours, ce printemps-là sort en salle le 12 novembre 2025.

Crédits photos : Les Films du Losange, Les Écrans du Sud

Entretien réalisé par Lola Antonini